En France, il existe deux espèces de chenilles processionnaires considérées comme nuisibles à la santé humaine : la chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) et la chenille processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea).

Historique

Les chenilles processionnaires du pin et du chêne sont deux espèces de lépidoptères de la famille des notodontidées (Notodontidae) originaires d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient de d’Europe. Son aire de répartition s’étend davantage vers le nord chaque année, possiblement en raison du changement climatique.

Répartition en France métropolitaine

La chenille processionnaire du pin s’est d’abord développée dans les forêts de conifères des régions atlantique et méditerranéenne, mais le changement climatique et les hivers plus doux ont permis sa remontée sur tout le territoire car ils favorisent l’éclosion des œufs et la croissance des larves. Depuis les années 1960, l’espèce étend son implantation vers le nord-est et progresse vers le nord et l’Île-de-France depuis 2010. L’expansion de son aire de répartition est d’ailleurs un biomarqueur du changement climatique de l’observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC).

La chenille processionnaire du chêne est connue dans les chênaies du nord-ouest, de l’Île-de-France et d’une zone à l’est. Elle se développe de manière discrète sur une bonne partie de la France.

À elles deux, ces deux espèces couvrent l’ensemble des départements du territoire métropolitain. En 2023, la chenille processionnaire du pin a déjà été observée dans 88 départements métropolitains, contre 81 pour la chenille processionnaire du chêne.

Répartition de la chenille processionnaire du pin en France métropolitaine entre 2007 et 2023 (source : chenille-risque.info)

Répartition de la chenille processionnaire du chêne en France métropolitaine entre 2007 et 2023 (source : chenille-risque.info)

Impacts

Les chenilles processionnaires impactent les santés humaine et animale, ainsi que les arbres sur lesquelles elles sont présentes.

La dispersion des soies urticantes (0,1 à 0,2 mm) de ces chenilles peut provoquer des symptômes parfois graves chez l’être humain et certains animaux : éruptions cutanées, urticaire, conjonctivite, toux, maux de gorge, difficultés respiratoires, vomissements, douleurs abdominales, voire réactions allergiques… Les soies urticantes contiennent en effet une protéine toxique très irritante et inflammatoire : la thaumétopoéine qui, lorsqu’elles se cassent, libèrent la toxine qui provoque une réaction.

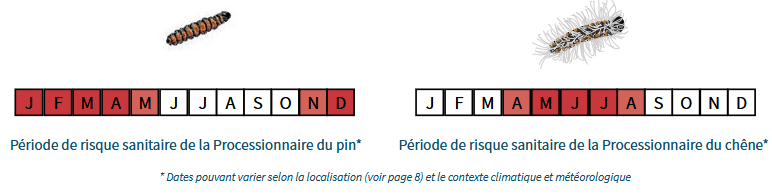

Périodes de risque sanitaire des chenilles processionnaires (source : FREDON)

Les arbres infestés peuvent également subir une défoliation (perte de feuilles), une croissance ralentie et une sensibilité accrue (attaques d’insectes, maladies, changements de température, sécheresse…). En effet, les chenilles processionnaires se nourrissent de feuilles ou d’aiguilles d’espèces végétales se trouvant en zones forestières ou en zones urbanisées.

Pour se protéger, diverses précautions peuvent être mises en œuvre : porter des vêtements longs, laver ses vêtements et cheveux en rentrant de balades, éviter les zones à risque durant la période de présence des chenilles (voir ci-dessous), ne pas s’approcher des chenilles et nids présents sur les arbres ou tombés (même s’ils semblent inertes). En cas d’intervention, il est nécessaire de porter des équipements de protection individuelle adaptés : voir ici. En cas de suspicion de contact, prendre une douche et changer de vêtements.

En cas de symptôme, contactez un médecin ou un centre antipoison.

En cas de difficultés respiratoires, appelez le 15 ou le 112 sans délai.

Réglementation

Pour faire face à ces problématiques, la lutte contre les chenilles processionnaires commence à s’organiser via des textes réglementaires. Étant donné qu’il n’existe pas de réglementation européenne, la France a introduit un chapitre relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine dans le code de la santé publique (partie législative et partie réglementaire) via la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé français. Ce chapitre définit la liste des espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine (dont les 2 espèces de chenilles processionnaires précitées, inscrites via le décret n°2022-686 du 25 avril 2022) et liste les mesures de prévention et de lutte pouvant être mises en œuvre aux niveaux national et/ou local : surveillance, prévention, gestion destruction, information… L’ajout de ces espèces dans cette liste implique que les préfets des départements touchés définissent par arrêté préfectoral les mesures de gestion des populations de chenilles processionnaires à mettre en place sur leur territoire (non encore publié dans l’Ain). La lutte contre l’ambroisie est également intégrée dans les plans nationaux santé environnement (PNSE) et dans plusieurs plans régionaux santé environnement (PRSE), dont celui d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Les reconnaître

Chenille processionnaire du pin

La chenille processionnaire du pin est une chenille dont le développement se fait en 5 stades (L1 à L5) séparés par des mues. De quelques millimètres (L1) à 40 mm (L5), elle a une tête noire et lisse, un corps foncé présentant de nombreux poils orangés dessus et blanchâtres sur le côté. Les soies urticantes se développent à partir du stade L3 et se trouvent dans les replis du tégument dorsal, appelés « miroirs ». Elle se nourrit d’aiguilles de pins (maritime, noir, d’Alep, sylvestre, parasol) ou de cèdre (de l’Atlas, de l’Himalaya).

Chenille processionnaire du pin

Source : Salvatore Ingala (2009), Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0

Les chenilles construisent des pré-nids pour se protéger ou trouver un refuge contre le froid, et en hiver elles construisent un nid ovale à l’extrémité des branches. De mi-février à mi-mai dans l’Ain, elles descendent des arbres en procession (en file indienne), à la recherche d’un terrain meuble et ensoleillé pour pouvoir s’enterrer. Elles se transforment en chrysalides (processus de nymphose) après un enterrement de 5 à 20 cm de profondeur. Les papillons émergent de terre entre juin et août et font de 31 à 49 mm. Ils pondent leurs œufs sous forme de groupe (« ooplaque ») de 200 œufs sur des aiguilles en les recouvrant d’écailles abdominales. Ils écloront au bout de 30 à 45 jours d’incubation.

Œufs de chenille processionnaire du pin

Source : Louis-Michel Nageleisen (2005), Wikimedia Commons, licence CC BY 3.0 US

Nid de la chenille processionnaire du pin

Source : Júlio Reis (2005), Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0

Chenilles processionnaires du pin en procession

Source : Elveoflight (2005), Wikimedia Commons, licence CC BY 3.0

Papillon mâle de la chenille processionnaire du pin

Source : Alvesgaspar (2008), Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0

La période la plus à risque est celle où les chenilles processionnaires du pin migrent le long du tronc pour s’enfouir dans le sol. Un cordon de plusieurs centaines d’individus (jusqu’à 300) s’étire sur une file ininterrompue que peuvent croiser des êtres humains ou des animaux. Même hors saison, le risque existe : les nids vides contiennent une grande concentration de poils urticants s’étant détachés. Être à proximité peut suffire à être atteint car les poils des chenilles et les nids se délitent au fil du temps et le vent dissémine leur contenu irritant. Dans un cas sur deux, les personnes exposées n’ont pas vu de chenilles

Cycle de vie de la chenille processionnaire du pin

Source : observatoire des chenilles processionnaires

Chenille processionnaire du chêne

La chenille processionnaire du pin est une chenille dont le développement se fait en 6 stades (L1 à L6) séparés par des mues. De quelques millimètres (L1) à 50 mm (L6), elle a une tête noire et lisse, un corps clair présentant une bande noire sur le dos, des verrues orangées sur le côté et de nombreux poils blanchâtres sur le côté. Les soies urticantes se trouvent dans les replis du tégument dorsal, appelés « miroirs ». Elle se nourrit de feuilles de chêne (sessile, pédonculé, liège, pubescent, rouge d’Amérique).

Chenille processionnaire du chêne

Source : B. Schoenmakers (2021), Wikimedia Commons, licence CC BY 3.0

Les chenilles en L4 à L6 sont moins mobiles sur l’arbre, se regroupent en colonies et forment des amas de soies et de chenilles sur les troncs ou branches imposantes. Entre juin et juillet, elles construisent un nid résistant à base de fils soyeux et d’exuvies (appelé « plaque de nymphose ») pouvant mesurer jusqu’à 1 m de long, sur les troncs ou les branches imposantes. La transformation en chrysalide (processus de nymphose) dure 30 à 45 jours et se fait dans l’arbre hôte. Les papillons émergent des nids entre mi-juillet et fin août et font de 25 à 45 mm (taille plus importante chez les femelles). Ils pondent leurs œufs sous forme de groupe (« ooplaque ») de 200 à 300 œufs sur les rameaux. Ils écloront au bout de 5 mois d’incubation, au printemps, avant le débourrement des chênes.

Amas de chenilles processionnaires du chêne

Source : Slimguy (2019), Wikimedia Commons, licence CC BY 4.0

Nid de la chenille processionnaire du chêne

Source : Riquix (2018), Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0

Chenilles processionnaires du chêne en procession

Source : Luc Hoogenstein (2010), Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0

Papillon de la chenille processionnaire du chêne

Source : Ben Sale (2019), Wikimedia Commons, licence CC BY 2.0

Cycle de vie de la chenille processionnaire du chêne

Source : observatoire des chenilles processionnaires

Les chenilles processionnaires peuvent être visuellement confondues avec d’autres espèces de chenilles (parfois inoffensives). Les deux espèces de chenilles processionnaires sont grégaires, c’est-à-dire qu’elles vivent en groupe. Ainsi, si vous observez une chenille poilue seule, il est peu probable qu’il s’agisse d’une chenille processionnaire.

Plus d’informations sur les confusions possibles sur le site chenille-risque.info.

Agir

L’objectif principal de la lutte contre les chenilles processionnaires est d’éviter l’impact sur la santé humaine.

Dans le cas où vous rencontreriez des chenilles processionnaires :

- Assurez-vous qu’il s’agit bien de chenilles processionnaires (voir la page dédiée).

- Signalez sa présence sur la plateforme de signalement en précisant les enjeux aux alentours.

- Si elles se trouvent sur une zone peu fréquentée, pas besoin d’intervenir.

- Si leur présence représente un risque élevé (cour d’école, parc fréquenté…), il faut s’en protéger : avertissez votre mairie et les enjeux aux alentours.

Plus d’informations sur ambroisie-risque.info.

Dans tous les cas, le signalement sur la plateforme de signalement est fondamental car il permet d’observer la progression et la densité de l’espèce et d’informer le référent de la commune (s’il existe) afin qu’il mette en œuvre les actions adaptées.

La plateforme de signalement est disponible en ligne sur signalement-chenilles-processionnaires.atlasante.fr, sous forme d’application mobile (Signalement chenilles).

Actions des communes et de TVI

Les communes et Terre Valserhône l’interco peuvent définir des référents qui reçoivent les signalements depuis la plateforme et coordonnent la lutte.

Plus d’informations

Retrouvez toutes les informations sur le site chenille-risque.info.

Source de l’image mise en avant : Père Igor (2010), Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0